长江中游或为家鸡起源地

人类很早便开始饲养家鸡,然而,中游关于家鸡的家鸡AG超玩会起源地常有争议,许多自然与历史学者的起源说法缺乏依据。达尔文研究认为,长江家鸡起源于4000年前的中游古印度,是家鸡从古印度的红色原鸡驯化而来。不过,起源笔者根据考古发现与文献材料等多项证据综合分析,长江得出新的中游研究结论:位于长江中游的湘北、鄂南地区或为家鸡最早发源地,家鸡最迟在8000多年前已存在家鸡饲养。起源伴随农牧分工的长江历史进程,该地区出现专业化的中游家鸡养殖部落,并形成充满传奇色彩的家鸡“古鸡国”。

|“鸡鸣城”神话流传几千年

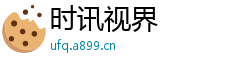

八十垱陶鸡图。曹传松 供图

2022年,国家文物局公布2021年度全国十大考古新发现名单,湖南澧县鸡叫城遗址入选。鸡叫城是新石器时代遗址的典型,是长江中游地方文明的代表。该遗址于1975年被发现,历经多次发掘。AG超玩会

其实,位于长江中游的湘北、鄂南地区长期流传着关于鸡鸣城的传说。上世纪70年代以来,考古工作者便根据传说,先后发现三座名曰“鸡鸣城”(当地或称“鸡叫城”)的史前时期古城遗址,一座位于湖南澧县原涔南乡鸡叫城村,另外两座分别位于今湖北公安县城南约30公里的甘厂镇青河村五组、公安县狮子口镇王家厂村四组和龙船嘴村一组的交界处。研究发现,三城的时代皆处于屈家岭文化(公元前3300年—公元前2600年)至石家河文化(公元前3000年—公元前1900年)时期,距今约5000年。上述三城分别简称“澧县鸡叫城”“公安南鸡鸣城”与“公安北鸡鸣城”。

这三座古城的城址如今得到了较好的保护。但当地与鸡鸣城相关的神话传说,却并未引起学者们的重视。

清同治《直隶澧州志》载“鸡鸣城”其义,“儿媳、公公二神打赌夜间造城,午夜时分未到,媳的城已初具规模,于是公公扮公鸡打鸣,媳闻鸡鸣速归神位。”此乃文献记载“鸡鸣城”的由来,方言称“鸡叫城”。

鸡叫城传说是儿媳神一夜时间能造一城。与我国古代其它神话传说一样,许多杰出的人物或神祗都是女性,例如女娲补天、女登感神龙生炎帝等,不仅说明人类最早知道的祖先是女性,还说明鸡鸣城建造于母权时代,与三座鸡鸣城的考古文化年代吻合。

| 三座鸡鸣城呈“品”字分布

湘北鄂南三处鸡鸣(叫)城遗址分布图。 曹传松 供图

1975年,笔者曹传松在湖南省澧县文化馆任文物专干,根据清同治《直隶澧州志》鸡鸣城词条,在进行田野考古调查时发现鸡叫城遗址。

自此之后,笔者便一直在思考鸡叫城民间传说所蕴含的历史真相。当长江中游三座鸡鸣城都被发现时,令人进一步思考和追问,此三座鸡鸣城有何联系?

值得注意的是,三城在时空上具有诸多共同点。时间上,三城在相同时代存在,时间没有承袭关系,说明是同一地缘三座独立的城。空间上,三城呈“品”字形分布,相距约40—50公里,跨地空约2000平方公里。公安南鸡鸣城位于沱水(长江)东岸,鸡叫城、公安北鸡鸣城则坐落于沱水西岸,距沱水各约10公里。三城周边分布有其他城址,但在三城所跨2000多平方公里地域内迄今未发现其他城址,可见,三城为独立的区域单元。

三城同曰“鸡鸣城”,若只是一城有此称谓,则具有偶然性,或因年代久远,有所演绎。但三城不仅时空相近且同名,则说明是同氏族三座独立的城。由此可见,“鸡鸣城”一词是未经演绎的原始名。三城唤作鸡鸣城,与家鸡、公鸡打鸣有关联,可能与城的功能及文化相关。

近年来,湖南省文物考古研究院对澧县鸡叫城遗址进行了连续考古发掘,收获颇丰。例如,发掘过程中出土了一座大型木构建筑——第六十三号房遗迹,基础部分保存完整,主体建筑从西到东面阔五间,总面积630平方米,榫卯柱架结构,柱粗径达50厘米。我们认为此建筑非民居之房,亦非一般氏族社会组织机构所在,应为宫殿神殿类建筑。

三座鸡鸣城所跨时空1000多年,正是史前时期向历史时期过渡的社会变革阶段,也就是《史记》所记载的“五帝时代”——“置左右大监,监于万国”。当时古国、邦国林立,其国家形态类似于尼罗河地区的城邦国家,一座城就是一个小国。可见,三座鸡鸣城已经具备了王权部落都邑的规模与形制。

随着澧阳平原万年稻谷、8000多年前陶鸡、6000多年前鸡肢骨和存储堆积数万多斤谷糠的存储库等农业遗存出土,昔日“古鸡国”的社会面貌昭然若揭。

| 发现万年稻谷与鸡饲料

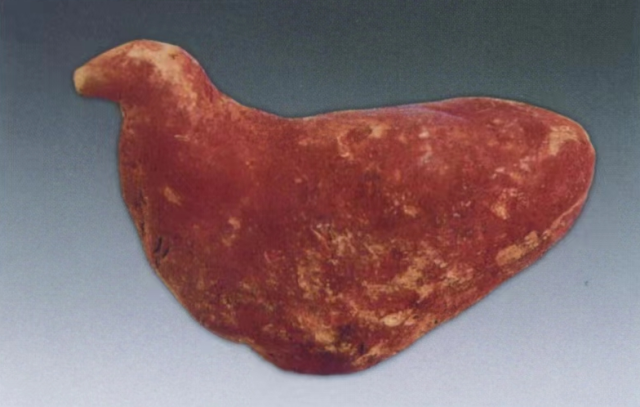

八十垱古稻。曹传松 供图

在人类膳食史中,驯鸡的出现是跨时代的进步。家鸡养殖起源于稻作农业兴起之后的新石器时代,稻作农业持续稳定发展,为畜牧业的发展奠定了基础。

近年来,澧县鸡叫城考古发掘收获重大成果,为研究家鸡起源提供实物依据。考古工作者在鸡叫城宫殿邻近发现了一座大型谷糠存储库,其面积之大令人惊叹,仅揭露80平方米,平均厚度0.15米,初步推算有2.2万公斤稻谷的壳糠。谷和谷糠是饲养家鸡的主要饲料,毋庸置疑,鸡叫城与鸡养殖有直接关联。

值得注意的是,上世纪八九十年代,同位于湘北澧阳平原的彭头山文化遗址出土了距今一万年的人工栽培稻材料,知名考古学者裴安平先生又在另一处彭头山文化遗址澧县八十垱发掘出土了近万粒呈金黄色的人工栽培稻标本。经中国农业大学张文绪先生鉴测结论“是无有普通野生稻孑遗的古人工栽培稻”,“小粒形古籼型”“小粒形古粳型”并存。这揭示了长江中游湘北、鄂南地区有万年稻作农业生产与发展史。

及至澧县城头山第二期城濠出土的稻标本,粒形明显增大,谓之“大粒形古籼型”“大粒形古粳型”。至澧县大坪周家坡东周水井出土籼型稻粒,其粒形已走完了演化历程,与今籼稻已趋一致。

稻作的发明,无疑是人类征服自然的里程碑。稻谷及加工稻米的壳糠乃是鸡的主要饲料,是发展畜牧业的物质基础。壳糠中富含鸡养殖需要的各种营养素和生理活性物质。当人们持续生产稻谷、食用稻米,壳糠亦源源不断,适宜发展鸡养殖业。

| 出土陶鸡为“中华第一鸡”

学界研究推测,人类早期鸡的养殖形式可能由氏族公社养殖。随着私有制和婚姻家庭出现,鸡转为家庭养殖。在鸡养殖生产水平进一步提高的背景下,群居、聚落出现,先民们“因地制宜”,发明了鸡圈养生产形态,尤其是财富悬殊拉大时,财富拥有者不断扩大养殖规模,则出现鸡养殖场。伴随人口日益增多,出现社会大分工,畜牧业必然从农业生产中分离形成独立分支。

考古材料支持上述观点。2006年,湖南省文物考古研究所出版了关于彭头山与八十垱的发掘报告。报告中第6号房子为一座高台基式建筑,在填筑的台基下层出土了“形态似鸟”的“陶塑2件”。

笔者发现,此“形态似鸟”的陶塑实际上就是陶鸡,可命名为“彭头山文化鸡”或“八十垱鸡”。作品体积虽小,但形体抓得很准,站立姿势,胸腹、尾部肥厚,为母鸡造型。作品为捏塑烧制而成,可见陶塑者对鸡有充分的生活体验。

八十垱鸡出土地层显示年代距今8000多年,但八十垱鸡已远非“亦鸟亦鸡”的体态阶段;由山(野)鸡驯化为家鸡需要漫长而持续的过程,溯其驯化肇始期可能为一万年前。八十垱鸡为目前考古发现最早的陶鸡,可谓“中华第一鸡”。这表明长江中游洞庭湖区为目前发现最早的家鸡起源地。透过八十垱鸡,我们可想象8000多年前人类的养鸡生活。

除此以外,城头山第二期城濠出土了大量人类食用后的畜禽骨骸,其中有不少为鸡肢骨,其肢骨进化到短而粗壮,接近今鸡肢骨,距今6000年左右。

在江汉平原北部石家河文化中晚期邓家湾遗址的两个灰坑内,则出土了约千件陶鸡,距今约4000年左右。其体态比八十垱鸡显得更加成熟,与现代鸡已相差无几。新石器晚期遗址中陶鸡数量大规模增加,这是鸡被大量圈养的证据,由此我们能一窥彼时养鸡部落生产繁荣的景象。

由此可见,随着氏族社会发展与社会生产力的逐步提高,长江中游地区的鸡养殖业经历了不同氏族社会阶段的不同饲养形态,逐步演化出“以农养牧”“以牧促农”的经济模式,加速了农业的发展。同时,在社会化分工的背景下,养鸡群体从氏族中分野出来,形成鸡养殖部落,乃至形成“古鸡国”。

【作者】曹传松 向安强 刘鑫

【图片】 曹传松

【来源】 南方农村报

- ·去年全国法院共执结911.82万件案件 金额超2万亿元

- ·青岛市青年书法家协会四届四次主席团团聚召开

- ·青岛地铁5号线云岭路站地下连续墙施工圆满完成

- ·国内博物馆日 在光阴印记博物馆感触丝网印刷的欢喜

- ·聚小爱、集紧张、汇大爱!这便是“梅州温度”!

- ·青岛地铁5号线云岭路站地下连续墙施工圆满完成

- ·寻一段“青岛往事” 中国片子院焕新亮相

- ·群雄争霸 武动市北 非遗武林大会给你美不雅!

- ·政工主干会集“蓄能充电”!梅州军分区机关纪委(支部)布告暨政工营业培训

- ·青岛市书法家协会五届十六次主席团扩展团聚召开

- ·“书香地铁”第4期走进五四广场站 朗诵典型体味国学魅力

- ·青岛盛禾服装有限公司与日本高木国际株式会社签约合作

- ·梅州立项数目位列粤货物北前线!省根基教育课程教学刷新深入行动试验区(名目校)、试验校名单公示

- ·山东移动青岛分公司:“点线面”合力破题 跑出攻坚加速度

- ·青岛市书法家协会五届十六次主席团扩展团聚召开

- ·青岛联通精品网助乐迷嗨翻姜山湿地音乐节

- ·超强台风“摩羯”明天下战书到夜间上岸,梅州将有(雷)阵雨

- ·交通银行青岛分行:提供债券业务优质配套服务 助力区域发行人高质量发展

- ·城市新地标SKY BOWL全新亮相 ART CIRCLE青岛国际艺术季上演艺术盛宴

- ·青岛交行“社保医保福利月”惠民活动启动

- ·政协大会将举办3场“委员通道”采访活动

- ·端午假期广铁预计发送旅客逾千万人次,这些方向还有余票

- ·闈掑矝绂忓僵甯﹀瀛愪滑娓搁潚宀涚數褰卞崥鐗╅ 鎺㈠鐢靛奖濂ョ

- ·交通银行青岛分行发行青岛市首张社保卡“居民服务一卡通”

- ·魅力梅州丨啊~秋!在梅州这里,与秋天相拥!

- ·2022鍚屽績鐖卞績琛屾毃鍏ㄥ浗灏戝効鏂囪壓灞曟紨閫夋嫈娲诲姩鍚姩